Edmundston, ville de 16 000 habitants dont 96 % des habitants parlent français. Elle est avec Dieppe au Nouveau-Brunswick la deuxième plus grande ville canadienne à majorité francophone hors Québec. Au confluent du fleuve Saint-Jean et de la rivière Madawaska, les Brayons se mettent en bouche une « parlure » qui séduit par le roulement insistant du « R » apical et l’archaïsme de certaines prononciations dont ils n’ont pas voulu se débarrasser. C’est ce bel échantillonnage de mots parlés que l’équipe de Vocalités Vivantes espère recueillir de la bouche de Mychèle Poitras et Éric Morneault. Nous ne serons pas déçus.

À 17 h 36, la caravane s’immobilise au Centre des arts d’Edmundston avec une heure de retard : personne parmi nous ne se souvenait qu’il est toujours « une heure plus tard dans les Maritimes », ce qui est une autre façon de dire que les Acadiens sont toujours en avance d’une heure sur le reste du pays. Voilà bien pourquoi Lynne Beaulieu-Picard nous accueille avec le sourire et la gentillesse d’une hôtesse de grande classe.

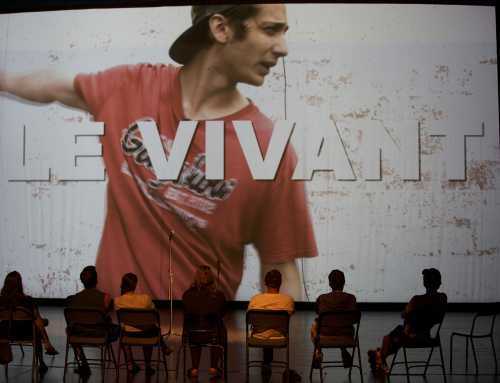

Mychèle Poitras est l’adaptatrice – ou la traductrice pourrait-on dire – du texte de Carl Lacharité. Ici « Le vivant » deviendra « El vivant », texte qu’elle lira en alternance avec son complice Éric Morneault.

L’équipe (Simon, David, Érick et Ariane montent le matériel; JYF prend des notes sur ce qu’il entend et clique sur ce qu’il voit : ICI). Les lecteurs prennent place pour lire debout, à voix haute, en tenant leurs feuilles. En fond de scène, un des beaux vitraux de l’ancienne église presbytérienne transformée en salle de spectacle. Et puis, clap, on tourne ! Le texte glisse dans leur bouche. Les lecteurs entrent dans une zone phonétique qui leur est familière : la « fougère » de Carl Lacharité est devenue la « fougére » dans l’adaptation de Mychèle Poitras et nous entendons que c’est « la job de la fougére de shaker ». Étrange correspondance entre le tremblement de la voix de la lectrice et celui du végétal fétiche qu’elle tient symboliquement en bouche.

À plusieurs reprises, les lecteurs s’arrêtent, insatisfaits d’entendre le rythme qu’ils ont imposé au texte. Parfois, c’est un mot mal décodé dans lequel la langue s’enfarge, parfois c’est une prononciation qui cloche, car c’est bien la parlure (sic) de leur pére (sic) qu’ils tentent de se mettre en bouche et la faire glisser sur leur propre langue. Pour la rendre vivante justement en retrouvant les intonations et le rythme du phrasé brayon originel.

Et la magie du dire opère. Il ne faut jamais hésiter à mettre un poème – quel qu’il soit – dans la bouche de n’importe qui. Car tout poème s’ajuste naturellement aux organes de celle ou celui qui le dit. Et soudain on est tous persuadé que pour Mychèle et Éric, le texte de Carl, hybridé-transposé-adapté en brayon est devenu une matière brute qui mérite d’être transporté délicatement à travers la bouche des vivants. Et l’émotion grandit, il ne s’agit pas seulement de pousser des syllabes, consonnes et voyelles confondues, pour les faire circuler à l’air libre de la page à l’oreille, il s’agit de piéger la matière organique du sens et d’en afficher par la voix l’imaginaire et la sensibilité uniques du brayon.

JYF, le 6 août 2017