La journée s’annonce belle. On file vers la lumière de l’Est : le soleil sera bleu et Simon se coiffe de son panama.

Cyrille Simard, maire d’Edmundston, nous rejoint de très bonne heure au Happy Motel pour une entrevue.

Nous aurons Carl Lacharité et moi, un échange généreux avec le Maire qui lui permettra de révéler la sensibilité de l’âme brayonne. Monsieur Simard rappelle les circonstances particulières de la fondation de la République du Madawaska, cette belle fiction politique qui a d’abord rassemblé les six peuples fondateurs de la « République » : les Malécites, les Acadiens, les Québécois, les Écossais et les Irlandais. La bonne entente, l’ouverture et la qualité d’accueil ont présidé à la création de l’âme brayonne souligne monsieur Simard, avec cette idée que le « Petit-Sault » deviendrait petit à petit majoritairement francophone. « Le comté de Madawaska, confie monsieur Simard, compte plus de francophones qu’une trentaine de comtés du Québec. »

Ce qui émerge cependant de notre conversation, c’est le propos animé et passionné du Maire lorsqu’il parle de la place des poètes dans la cité. Rappelant la soirée de clôture de la Foire brayonne la veille, monsieur Simard confie que « c’est un texte du poète Sébastien Bérubé qui, adapté pour l’occasion », a rappelé que « les brayons se sont toujours identifiés à ce brassage culturel majoritairement francophone, mais en même temps fiers de pouvoir parler français et anglais ». Et le maire enchaîne en soulignant l’apport d’un autre poète, Rino Morin-Rossignol, publié récemment dans l’Acadie nouvelle, qui suggère la création « d’un espace où la légende prendrait ses aises avec l’histoire, dans la bonne humeur, pour le simple bonheur de partager la richesse de la diversité identitaire madawaskayenne ». Il s’agit là d’une vision dont l’aboutissement, espère le poète, verrait la création d’emplois pour « des artistes, écrivains, scénographes, musiciens, chanteurs, comédiens, humoristes, sans oublier les artisans, les artistes du cirque, les fous de la cuisine, et jusqu’aux amateurs de bière locale ! »

J’aime cette idée reprise par le Maire Simard que l’utopie pragmatique d’une vision politique éclairée puisse aussi être alimentée par une créativité poétique vivante.

•

La veille, j’ai eu l’audace de confier aux caravaniers que j’avais déjà habité sur la rue Fraser. « J’aimerais bien revoir la maison dans laquelle j’ai vécue jusqu’au départ de mes parents pour Sept-Îles, en 1955.»

Mes compagnons me prennent au mot et nous voilà rue Fraser. La maison a vieilli, mais des jouets d’enfants lui redonnent un air de vie. Sur la pointe des pieds, je me pointe à l’entrée. Pas de « sonnette ». Je cogne à la vitre. Une fois. Deux fois. Une femme en peignoir bleu ouvre la porte : « Oui ? », manifestement elle dormait. Les rides du sommeil encore imprimées dans sa figure. J’annonce : « Je vivais ici quand j’avais sept ans et je me demandais si… » « Oh non, revenez plus tard, dit-elle gentiment… » « Excusez-moi, je suis désolé, je ne voulais pas… » Et la porte se referme tout doucement comme elle s’était entrebâillée.

Je retourne vers la caravane, mal à l’aise et un peu dépité, déçu d’avoir arraché à ses rêves une dame qui ne le méritait pas. Mais la poésie des voix a tellement mieux à dire que de se confondre en excuses…

•

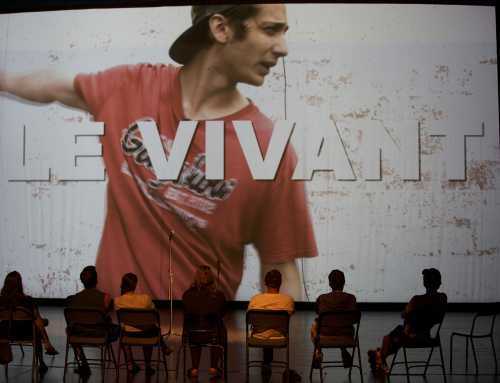

Vocalités vivantes pose une question essentielle : quel est le statut d’un texte source devant ses textes cibles ? Par quelle(s) opération(s) passe-t-on de Le vivant de Carl Lacharité au texte de Jonathan Roy, de Georgette LeBlanc ou, ici à Edmundston, à celui de Mychèle Poitras à ’El vivant ? Comment pourrait-on nommer ces procédés qui font glisser les mots d’origine, celui du texte tuteur, à ces autres textes générés après coup. Pastiche ? Hybridation ? Transcodage ? Traduction ? Adaptation ? Apprivoisement ? Appropriation ? Le passage de l’un aux autres est à la fois subtil et complexe, fait d’élisions de passages escamotés, d’emprunts ou substitution de rythmes, d’expressions, de mots ou de lettres.

Tout cela correspond sans doute à l’activité de réécriture proposée par Vocalités vivantes, mais j’aimerais mieux dire qu’il s’agit ici d’une heureuse machination complice qui mène à un beau traficotage du texte tuteur sans ne jamais rien perdre de l’essentiel du sens. Le texte source apparaît ainsi comme un artefact échantillonné, s’inscrivant dans un acte de réappropriation respectueuse. En fait, s’il y a transfert de forme et de sens, c’est qu’il y eut d’abord en aval un travail d’intériorisation du texte de Lacharité.

Cette recherche d’adéquation n’est pas sans provoquer d’heureuses dérives qui vont bien au-delà de la transcription. L’adaptation propose ici une re-création du texte d’origine qui, par un souci d’ajustement constant à sa propre langue, révèle d’abord une fidélité à soi-même, c’est-à-dire à sa propre « langue locale ». La réécriture peut ainsi devenir une production originale sans être un pastiche. Et c’est ainsi que tous les écrivains complices des vocalités vivantes de la Francophonie canadienne révèlent leur véritable valeur.

En s’appuyant sur l’échantillonnage et le sampling, le projet Vocalités vivantes est rigoureusement actuel.

JYF, le 7 août 2017