Chère Lirina,

La voix, c’est le jeu du ça dans ce qui est là. Alors je vais en parler…

Mais avant d’aller plus loin, juste un mot pour te dire qu’un courriel venu d’ailleurs avec de belles surprises est toujours un réconfort, surtout lorsqu’il vient d’aussi loin qu’Avignon.

Merci pour cette référence concernant le pouvoir de la fiction (fake news ?) sur Twitter. Ah ! La twittérature, si près, si loin… Déjà ?

J’ai mis mon Pierre-Paul au repos. Avait-il tout dit ? Peut-être pas. On verra…

Mais j’ai mis JYF au travail. Alors j’en suis là : je m’agite.

- Je fais des photos de voyage : je suis allé en Islande cet été. (Islande que Thierry Crouzet a détesté et vilipendé, mais que diable allait-il faire en Islande en juillet ? C’est en juin ou en décembre qu’il faut y aller, tous les guides le disent et d’ailleurs, où qu’on aille, il faut toujours voyager hors saison, c’est la seule façon de ne pas y retrouver l’enfer des saisons.)

- Je tiens le journal d’un projet qui m’a saisi au passage et dans lequel j’occupe le poste pompeux de « correspondant médias sociaux » et pour lequel je prends également des photos.

- J’organise des événements de twittérature.

Demain Vocalités vivantes reprend la route. Demain nous repartons dans notre VR. Vers l’ouest cette fois-ci. Après être descendus jusqu’au bout de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, nous réajustons notre cap, nous pivotons l’azimut de 180° et filons jusqu’à Saskatoon en passant par l’Ontario et le Manitoba.

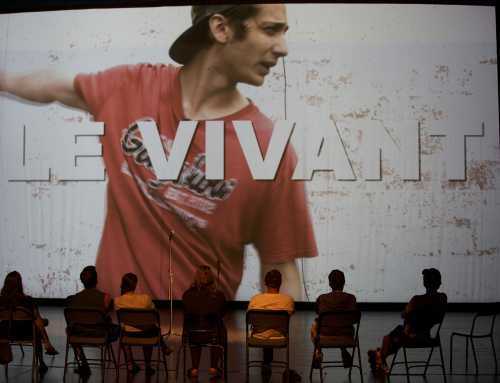

Vocalités vivantes auquel je participe est une aventure, une vraie. Nous nous déplaçons en caravane à travers les milieux francophones minoritaires du Canada. Nous visitons de petites communautés, y établissons notre campement; nous rencontrons des gens, enregistrons parlers et parlures, créons des liens, tressons des tissus sonores et nous enregistrons, filmons et photographions ces moments privilégiés où la voix du poète Carl Lacharité, dont le texte a été revu et corrigé par des poètes locaux Alors nous sommes devenus, nous de la caravane de Vocalités vivantes, des gens du voyage. Nous faisons un road trip en quête de paroles. Nous sommes de la tournée des collecteurs de prosodies singulières, des assembleurs de mosaïques sonores. Des nomades à la poursuite des voix d’ici, pour les recueillir avant qu’elles ne s’évanouissent complètement. Les Français disent que les Québécois ont un accent qui introduit dans l’effervescence des conversations un certain décalage : il nous faudrait parler plus lentement, articuler davantage, choisir ses « tarmes », bref, hausser la barre des mots et aligner le discours sur la norme du français international avec des « i » plus pointus et des « é » non diphtongués. Au Canada français, le paysage phonétique est polyphonique d’une certaine façon. Nous parlons un français à plusieurs voix. Les Brayons, les Chiacs ou les Acadiens nous servent des discours qui, pour l’oreille, sont truffés de pièges. Bien sûr, nous finissons par décoder, mais il faut consentir à l’effort, il faut être attentifs à la parole de l’interlocuteur et, surtout, faire preuve d’ouverture et de curiosité. Écouter la mélodie de l’autre est une belle gymnastique qui maintient le cerveau en alerte en le rattachant au sens de la conversation immédiate tout en rappelant que parler, aujourd’hui, c’est aussi puiser dans le réservoir des formes de la langue ancienne dont on entend surgir ça et là des échos vivants, toujours présents dans la bouche des gens. Les communautés linguistiques que nous visitons sont toutes branchées sur de vieilles sonorités de la langue répertoriées et même codifiées[2]. Mais à tout vouloir documenter, on n’en finirait plus de transcrire ces tournures de patois. Voilà pourquoi notre démarche est poétique car elle permet au hasard d’être un élément actif dans notre processus de cueillette de données : c’est le hasard des rencontres suggérées par nos haltes en chemin, dans un village, dans un café, dans un marché, sur le perron d’une église, qui nourrit la plupart du temps notre échantillonnage sonore. Parfois, c’est notre réseau qui joue : c’est Nathalie Thériault de Pointe-de-l’Église qui nous suggère une visite de cordialité chez James « Tooth pick » Deveau ou qui s’offre elle-même pour plonger dans la mouture sonore du poème. Alors là notre intervention est minimaliste : nous tendons une copie du Vivant revisité par Georgette LeBlanc et demandons aux gens de le lire devant la caméra de David B. Ricard, de lire naturellement, bien doucement, sans travestissement de voix ou d’effets dramatiques, comme si ce texte était le leur. Et nous avons eu de belles surprises comme celle de découvrir que la langue des autres francophones du pays, c’est aussi notre langue remaniée. Nous avons été étonnés et ravis d’apprendre par exemple qu’il existait un « brayonnaire », sorte de lexique français-brayon dans lequel le « porc-épic » québécois et français devient le portipi(que), la « crêpe de sarrazin », la ploye, « l’alcool maison », la bagosse et tweeti quanti… Nous enquêtons donc, mais tu vois bien que nos relevés et nos données sont incomplets, partiels. Ils sont truffés de manques. Ils sont remplis de trous. Et c’est exactement ce que nous voulons : créer des trous dans la langue et demander à la voix de les combler. Je trouve émouvante cette mise en scène de Simon Dumas qui consiste à projeter sur écran géant l’image agrandie d’un petit lecteur amateur (au sens noble du terme parce qu’il est tout dévoué à la spontanéité de son geste de bouche lisante et qu’il réussit parfaitement bien à lancer à la gueule de la perche preneuse de sons qui le surplombe des phonèmes chantés plutôt que parlés). Les bègues qui chantent ne bégaient pas dit-on. Ici nos lectrices et nos lecteurs ne bégaient jamais. Ils hésitent certes. Le rythme de leur phrasé recoupe parfois les hésitations du décodage improvisé, mais jamais cette voix ne trahit la mélodie des origines. Pour qu’une voix devienne importante il faut lui ajouter des supports de mémoire qui vont la reproduire. Sinon elle se perd. La voix à qui on donne la possibilité de se reproduire acquiert de la valeur. Elle peut être reprise à tout moment : on peut la lire, la prononcer, l’écouter. Apprise par cœur, récitée ou chantée, les sons de la voix pourraient presque s’incorporer au bagage linguistique du récitant qui les revendiquerait comme une part de sa propre voix intime puisqu’il en arrive à lui donner vie spontanément, sans autre support que celui de sa propre mémoire, ou celui du texte qu’il tient dans sa main. La voix qui se fabrique en présence du corps – et non la voix rapportée sur un support quelconque – sert de miroir aux voix antérieures. Elle reflète d’anciennes tonalités, des mots vieux, des rythmes oubliés, mais pourtant si vivants dans les communautés éloignées, minoritaires, presqu’en voie d’extinction, ces pôles de vie qui nous attirent. On sait bien que la langue parlée est la cible de toutes les contaminations et qu’elle subit des distorsions imposées par le milieu culturel dominant. Lorsque nous l’écoutons, nous avons le choix de la considérer soit comme le produit d’un scénario de dégradation et de pertes progressives ou, au contraire, soit comme celui de la bagarre et de la survivance. Car une voix qui se reproduit encore « live », ailleurs que dans des « hauts parleurs » couplés à des supports de stockage, se reproduit nécessairement dans la bouche d’un vivant. Et c’est cette voix, cette voix fragile et transitoire, qui motive notre quête. La voix est concrète. La voix est matérielle. La voix chantée a un « grain » suggérait Roland Barthes. La voix parlée est texturée : certaines sont rocailleuses, d’autres sont lisses, certaines sont pesantes, d’autre s’envolent comme un filet d’écume; certaines voix vibrent, d’autres sont nettes et précises comme le métronome. Certaines ont du sablé dans les consonnes et d’autres se laissent porter par le velours. La voix susurre dans l’oreille ou murmure dans le creux des aisselles. La voix est sensuelle. La voix est érotique. Et la voix a une odeur car elle propose les effluves du sexe dans le flux des respirations qui s’accélèrent inévitablement pendant toute lecture à « voix haute ». La voix a presqu’un poids. La voix nous touche et peut même nous caresser la peau. Ou nous faire bondir. La voix peut aussi nous liquéfier ou nous aplanir. Polir les rugosités de la vie. La voix sculpte des volumes. Elle lisse le sens. Elle enrobe les contours du poème, trace des motifs, remplit des vides, creuse des plis. Même quand elle ne chante pas, la voix est musicale. Elle nous entraîne à travers ses hésitations, ses soubresauts, ses arrêts, ses départs dans la course du temps qui déroule devant nous la logique du vivant : rien ne se passe sans qu’il n’arrive quelque chose dans la construction de l’histoire des individus qui parlent. Car parler, c’est toujours dire quelque chose à propos de soi, même quand on parle d’autre chose puisqu’il n’y a que la parole qui révèle le rythme fondamental des pulsions du vivant. Parfois les gens disent que je ne les écoute pas, que je m’absente et que je suis ailleurs. On me reproche une certaine incivilité ou encore on diagnostique sur le champ un déficit d’attention qui expliquerait mes absences épisodiques de la conversation ambiante. Certes, il m’arrive de partir pour ailleurs pendant que les autres parlent, mais je pars toujours pour de bons motifs me semble-t-il. Je pars pour mieux m’accrocher à ce qui les retient à la vie, c’est-à-dire ce rythme intérieur directement connecté à la pulsion de l’être. Et pour y parvenir, il suffit de m’arrêter aux inflexions des voix comme si c’étaient celles d’une langue inconnue. Rien ne m’est plus poétique que d’écouter une langue étrangère en fermant les yeux. Lirina, j’aime la prestation sonore des lecteurs malhabiles. Leurs hésitations, leurs petits gestes nerveux, leur regard fuyant qui fait des aller-retour rapides du texte à un point indéfini juste devant eux et inversement, ce lieu où ils espèrent rencontrer un autre regard : le regard d’un interlocuteur complice caché dans le public. Mais au moment de l’enregistrement, il n’y a que l’équipe technique qui peut lui suggérer qu’il ne lit pas dans le vide, car, même lorsqu’ils sont surpris, les techniciens restent neutres, n’approuvent pas, ne disent pas « onh », n’hochent pas de la tête en opinant du chapeau (Simon), du bandeau (Éric), de la casquette (Carl et JYF) ou simplement du cheveu (la belle tignasse noire de David à la Cat Stevens ou la flamboyante chevelure blonde d’Ariane). Avec courage, le lecteur franchit d’abord un état de crispation où la gorge se serre et plonge en lui-même pour ramener dans sa bouche ce qui est ancien et ce dont son corps se souvient. Mais il peut aussi arriver que sa voix s’arrête dans le frisson qui agite les poils sur sa peau, car il a peur un peu, mais il révèle alors tout le courage d’un parlant qui porte sa voix au bout de sa langue. La voix vive parfois tatoue le texte. Le corps lyrique se fabrique de la voix pour survivre. Et toutes les intonations du vivant passent par le cri, le murmure, l’essoufflement, le râle, le silence… La voix c’est du souffle sculpté par les volutes de l’air. La voix qui vibre vêle du sens. Allez, nous repartons. Bonne fin d’été. Amitié. JYF, 17 septembre 2017 © photo en-tête : Jean-Yves Fréchette[1] Les poètes qui ont accepté de transposer le poème original de Carl Lacharité « Le Vivant » sont : Jonathan Roy (Nouveau-Brunswick), Georgette LeBlanc (Nouvelle-Écosse), Daniel Aubin (Ontario), Rhéal Cenerini (Manitoba), David Baudemont (Saskatchewan), Naomi Fontaine (Québec).

[2] À titre d’exemple, voir les nombreuses publications du Département linguistique de l’Université Laval qui rapporte des résultats de recherches dans des assemblées savantes et publie soit au Québec, soit ailleurs en Francophonie : Deshaies, Denise, Conrad Ouellon, Claude Paradis, et Sylvie Brisson (1991), « L’accent en français québécois spontané : perception et production », communication présentée au 12e Congrès international des sciences phonétiques, Aix-en-Provence, 19-24 août 1991.