J’occupe dans la caravane de Vocalités vivantes une position privilégiée. J’ai « carte blanche » m’a-t-on dit au départ. Alors j’en profite. J’aime bien la vie du road trip. Nous nous couchons tard. Nous nous levons tôt. Souvent nous travaillons la nuit. Nous sautons des repas et la fois suivante nous nous empiffrons de homard ou de pétoncles. Nous mangeons sur la route. Nous mangeons gras, panné, décoré de panure plongées dans l’huile chaude et rehaussée de frites ramollies dans le gras. Nous buvons. Nous dormons l’œil ouvert puisqu’ici, la vigilance est de mise.

Dans cette aventure, je fus un moment en retrait. J’ai mis quelques jours avant de m’apercevoir que le titre pompeux dont je me suis affublé de « correspondant médias sociaux » me collait bien à la peau tout en révélant une imposture. Je connais bien Twitter, j’ai même publié deux ouvrages de twittérature à L’Instant même, j’aime déposer des photos sur mon compte Flickr et quelques vidéos sur Youtube, dont celle-ci tournée au Chili au moment où le glacier Amalia vêlait paresseusement. Mais je découvre à peine Facebook. Et je crois avoir un compte Instagram.

Mes collègues caravaniers sont plutôt des amateurs de haut niveau dans toutes les sphères des médias sociaux. Plutôt que de me disperser dans ce qui pourrait me perdre dans une sorte d’initiation à des processus d’édition qui ne me sont pas familiers, je décide de jouer la carte de mes compétences. Ce que je ferai, je dois bien le faire. Non, le vivant n’aura pas à rougir de moi. Je ne plagierai pas personne. Je n’essaierai pas de « faire jeune ». Je n’exploiterai que les formes et les médias avec lesquels je suis à l’aise. Alors j’observe. Je note. Je commente. Je photographie tout ce qui bouge. Je produis des signes statiques : des photos, des textes que je téléverse rapidement sur tous les comptes de #VocViv avec l’aide de mes complices Erika Soucy, Ariane et Daphné Lehoux qui interviennent après coup pour corriger mes bévues. Ah oui ! Je blogue. Je décide d’insérer de la réflexion autour et à partir de Vocalités vivantes afin d’objectiver ce qui me fascine tant dans ce projet. Incapable de le nommer spontanément, c’est à travers l’écriture que je trouverai le sens qui me fait défaut.

•

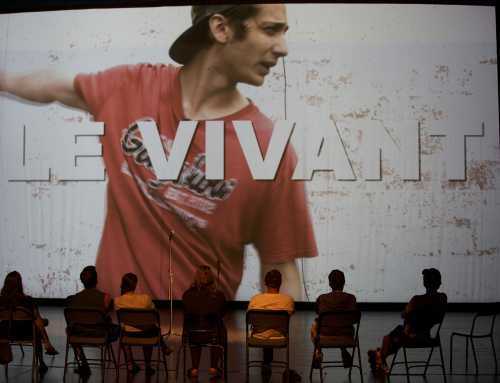

Lundi 14 août. Université Sainte-Anne, salle Marc Lescarbot. Le spectacle Le Vivant de Rhizome va bientôt commencer. Il est 15h20. Il ne viendra plus personne croit Simon Dumas le metteur en scène. Georgette LeBlanc, poète et adaptatrice du poème de Carl Lacharité, absente jusque là devrait arriver bientôt puisqu’elle est en route avec ses enfants assure-t-on. Dans la salle, on reconnaît parmi les spectateurs les lectrices Mais voilà ! Du public, il n’y en a presque pas. Autant dire que la salle Marc Lescarbot est vide. Autant dire qu’il n’y a personne. Mais qui diable a eu cette idée saugrenue de programmer Le vivant au beau milieu d’après-midi d’un lundi de beau temps ? Va-t-on annuler le spectacle ? Va-t-on simplement projeter les bandes vidéos sans déclencher tout le dispositif scénique ? J’espère bien que, non ! Car j’y tiens moi à ce spectacle puisque je n’ai pas encore vu une seule des représentations de ce Vivant qui tourne depuis 2009, où le concept fut créé au Mexique en version espagnole, pour essaimer en version française à Caraquet, à Matane, à Haïti et aujourd’hui à Pointe-de-l’Église dans la Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Je ne peux donc pas dissimuler ma curiosité : j’ai vraiment hâte de voir mon premier Vivant, ce spectacle littéraire où des voix quotidiennes viendront donner le change à la voix posée de Carl Lacharité qui, m’a-t-on dit, lira son texte de façon presque solennelle. Dans la tête du metteur en scène, il ne fut jamais question de reculer : le spectacle aura bel et bien lieu. Et puisque le spectateur n’est pas là en grand nombre, autant l’abolir. Simon Dumas a très certainement dû s’interroger sur le sens même de sa démarche : « un spectacle peut-il exister sans spectateur ? » Peut-on jouer devant une salle presque vide ? Autrement dit, le succès d’une représentation tient-il nécessairement au nombre de personnes qui y assistent ? Si personne ne regarde, si personne n’écoute, y a-t-il représentation ou répétition générale ? Et plutôt que de récuser l’auditoire et s’en plaindre, Dumas choisit sur le champ de promouvoir le statut du spectateur. Allez ! On vide la salle ! Des chaises vite ! Tout le monde sur scène ! Et là, ce fut magique et inattendu : les lecteurs assis tout près du micro de Carl Lacharité sont devenus une présence physique augmentant réellement la portée de leur propre lecture. Leur silhouette vue de dos – mais muette – se découpait sur leur propre image projetée sur l’écran géant qui couvrait tout le fond de la scène. Ils se voyaient regarder leur propre performance. Et c’est cette cocasserie, cette impertinence et cette audace que filmait tranquillement David B. Ricard donnant à espérer que le spectacle de Pointe-de-l’Église se retrouvera dans son film, comme un des moments forts de la théâtralité des Vocalités vivantes. Ce que les collaborateurs sonores de la Baie Sainte-Marie ont probablement découvert d’eux-mêmes ce jour-là, c’est qu’après s’être prêtés au jeu de la lecture, ils ont subitement cessé d’être des lecteurs. Assis sur la scène, ils se seront vus en récitants au sens noble du terme semblant obéir à une partition intérieure. Les hésitations des lecteurs deviennent alors des arrêts stratégiques au cœur de la prosodie, une sorte de rythme cassé qui convient au dévoilement des incertitudes et des doutes. Les récitants lisent au-delà d’eux-mêmes. Immergés dans le texte de Georgette LeBlanc qui les propulse dans ce qu’ils n’ont peut-être jamais été : des interprètes, des porteurs de parlure noble, des instigateurs d’un chant grave arrachés aux secrets dévoilées par la mise à nu du Vivant, pour que se confondent la parole et le cri, pour que « le squall [surgisse] de la mémoire souple, avec le chant, la solitude, pis la chance de mourir. » Le poème Le vivant n’est pas un texte facile. Faire la synthèse des agitations et de toutes les « palpitations » ou « dispersions » infinitésimales qui appartiennent à l’histoire du vivant, référencer toutes les pulsions possibles de la vie est si ambitieux qu’on se rend compte que c’est le désordre – et non pas le chaos – qui caractérise les avancées d’un tel projet qui sera, de toute façon, toujours mieux servi par la poésie que par la science. La science est hésitante, elle ne progresse que par le cumul des succès provisoires de ses théories. La poésie est totale. Elle est définitive. Et la métaphore englobe tout. Elle ratisse large, car plutôt que de creuser dans l’infiniment petit, elle s’étale dans l’absolument grand en créant des passerelles entre les différents ordres. Dans un poème à la syntaxe exigeante prônant une accumulation presqu’erratique plutôt qu’un phrasé ample et grandiloquent, Lacharité nous rappelle que la toile du vivant est trouée, pétrie par les sauts de l’évolution, soudée par le maillon des genres, des ordres, des espèces et des races. Ainsi la fougère peut étendre ses rhizomes et tisser une trame souterraine où la vie viendra irrémédiablement s’agripper. Montées à l’épouvante – toutes les séquences vidéos du spectacle ont été assemblées en une seule journée dans le Airbnb de Wolfville près de Grand-Pré – la dynamique de l’alternance des plans en souffre peut-être. Aurait-on voulu plus de mouvement, moins de frontalité, davantage de points de vue ? Mais pourquoi ? Pour introduire de la distraction dans la lecture ? Pour théâtraliser un propos qui se rapproche plus du constat que de l’invective et en faire une tirade essoufflée ? Pour imposer une agitation de surface jamais présente dans Le vivant qui se demande plutôt « dans quel repos déplier ses mains » ou « dans quelle solitude habiter son corps » toujours à la recherche de cet « instant rafistolé de l’espèce » ou de sa genèse. Car bien au-delà de la « mémoire aveugle » il y aurait, affirme le poète, une « secrète palpitation de l’événement ». Prenant le relais du texte de Lacharité, Georgette LeBlanc y voit un « énervement » lent « in touch avec la vibe de la vase ». Elle aussi espère revisiter « la mémoire des fougères » jusqu’à l’ultime dénouement, jusqu’à « la possibilité de la mort ». En se promenant du texte de Lacharité à celui LeBlanc comme on vient de le faire et comme cela se produira sur scène pendant le spectacle, il serait inutile de chercher les marqueurs de leur filiation. Car cette supposée généalogie textuelle n’opère pas sous le signe du prolongement ou de la transposition, mais bien plutôt sous celui de la dérive. On y voit ici une série de mutations comme il s’en produit dans l’évolution des espèces et des organismes vivants : il y a des sauts brusques, pas toujours prévisibles, qui adviennent par petits déclics de la matière ou ici, par étincelles qui se produisent dans l’inconscient même. En acceptant cette analogie, il devient plus simple alors de comprendre que le projet textuel et son origine se situent aux sources mêmes de l’histoire de la langue portée par le flux des voix qui prennent corps dans la bouche des récitants. L’assemblage et la superposition multicouche de voix très anciennes nous parviendraient dans une sorte d’écho compressé des accents oubliés d’une vocalité lointaine. Ou à l’inverse, elles seraient une projection par anticipation de ce que deviendront ces voix chorales que d’Orion nous laisse entendre maintenant alors qu’elles pourraient ne se produire que plus tard. Car je perçois dans ces couches sonores superposées, dans ces échos et ces bruits échantillonnés venus d’ailleurs, le symbole des pulsions étagées de la Babel des voix préfigurant le retour au silence des origines, là où l’absence de la voix était aussi une façon de fabriquer du sens. Et maintenant que les spectateurs ont quitté le parterre pour la scène, que le spectacle commence ! JYF, le 13 septembre 2017 © photo en-tête : Jean-Yves Fréchette[1] Yvette d’Entremont, Georgette LeBlanc et Nathalie Robichaud.

[2] Justin Comeau, Richard Landry et Serge Landry.