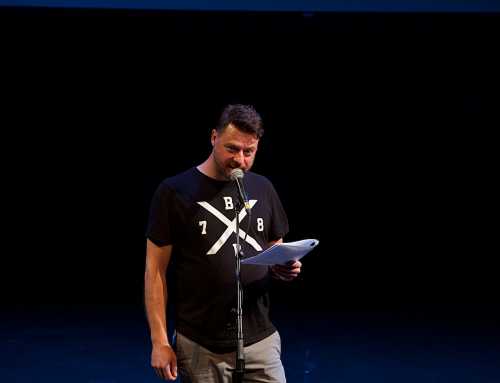

Le poète manitobain Rhéal Cenerini a transposé en mitchif le poème de Carl Lacharité Le Vivant. C’est cette version qui, découpée en petites séquences, a été lue sur écran géant par les lecteurs et lectrices de Saint-Boniface, Winnipeg et Saint-Laurent : Jules Chartrand, Léo Dufault, Robert Freynet, Denis Gagnon, Sylviane Lanthier, Monique Larouche, Hélène Molin-Gautron, Emmanuelle Rigaud, Andrew Toffin et Jeannine Tougas. La représentation eut lieu le samedi 30 septembre dernier à la salle Pauline-Boutal du Centre Communautaire Franco-Manitobain de Saint-Boniface. Dans une mise en scène dépouillée, inspirée par Simon Dumas, le public a pu assister au dialogue de Lacharité qui échangeait avec ses interlocuteurs virtuels projetés en grand format sur écran géant. Il fallait y voir une astucieuse machination pour confronter le spectateur à son identité linguistique tout en lui permettant de s’y reconnaître et d’affirmer sa singularité comme jalon essentiel dans la grande mosaïque des accents vocaux de la francophonie canadienne.

À Saint-Laurent, village métis situé à trois quarts d’heure de Winnipeg, les caravaniers de Vocalités vivantes ont appris lors de leur rencontre du jeudi 28 septembre que le symbole ∞ est un des signes identitaires de la nation Métis. On le retrouve en blanc sur fond bleu dans le drapeau mitchif ou encore sur des écussons dont le motif est dessiné par de petites perles blanches. Il apparaît aussi parfois brodé sur certaines ceintures fléchées comme celle suspendue aux haridelles d’une des fameuses charettes de la rivière Rouge, autre symbole de la culture métis, et devant laquelle Debbie Dumont a récité l’adaptation de Cenerini. Elle sera imitée par quelques jeunes de l’école Aurèle-Lemoyne et par son directeur, Serge Carrière.

Ce sont ces fragments de lectures qui ont été présentés lors du spectacle de Saint-Boniface dans un montage vidéo qui a remisé l’esbroufe des effets au profit d’un climat propice à la réflexion. Car la seule logique qui tienne ici est celle du constat que le langage appartient à l’évolution de structures complexes cheminant à travers une succession de mutations et de compagnonnages. Non, la vie n’est pas un épiphénomène et l’intelligence, bien qu’improbable, n’est ni fortuite, ni aléatoire puisqu’elle s’exprime à travers la langue. Même si nous entretenons des doutes sur la viabilité à long terme de notre monde, nous savons que l’univers en réchappera. Et, au fur et à mesure que le spectacle avançait, nous nous sommes retrouvés devant notre totale incrédulité de nous savoir là, à ce moment précis, dans cette salle, en nous posant cette question : quelle est la destinée du vivant, son aboutissement, sa finalité? À quelle réussite le destine la fratrie des langues et des accents? Quel chant choral se cache derrière la succession des rythmes, des mots et des phrasés? Au fond, quel est l’avenir du langage?

Nous comprenons alors que le projet Vocalités vivantes ne cherche pas seulement à construire une mosaïque d’émotions ni à dessiner un panorama des accents et des voix. Le vivant veut aussi imaginer les circonstances et les causalités qui ont permis l’apparition de l’intelligence et des systèmes d’expression codifiés, ceux-là mêmes qui, par analogie, déterminent l’éclosion des fougères et conduisent à la domination de sapiens. Les séquences filmées par David B. Ricard et Claudia Kedney-Bolduc ont été montées avec tout le sérieux qui convient à la représentation des enjeux évoquant la présence de la vie dans les écosystèmes. Le montage introduit entre les moments de lecture sur scène des tableaux filmiques hautement symboliques. On retiendra le très beau plan du train qui passe sur un viaduc, ce train qui file droit devant comme le temps qui glisse sur le pont des dialogues. Ou encore, le plan de la scène d’ouverture du spectacle filmé dans un cimetière de voitures où le végétal s’immisce entre les débris des carcasses inertes, en symbolisant tous les excès du luxe et du gaspillage ultimement vaincu par la persistance de la vie.

Le vivant est pièce inclusive, mêlant poésie et art audio, qui donne la parole aux lecteurs locaux en instaurant un dialogue singulier et fécond entre la voix du poète Carl Lacharité et celles de ses interlocuteurs des communautés francophones. Ces dialogues poétiques sont habilement inscrits dans l’environnement sonore d’Éric d’Orion, nuancé et puissant, qui enveloppe la parole des protagonistes et la propulse là où le sens se dépose dans les profondeurs même de la vie. Le discours poétique s’agglutine alors symboliquement à la complexité de toute structure vivante en tentant d’en épuiser le mystère.

C’est alors que le poète, au moment de se taire, lançant « des paroles crues mais inévitables », annonce que de « la mémoire souple des fougères surgiraient la pluie, le chant, la solitude et la possibilité de la mort ». À ce moment, d’Orion, amalgamant parfaitement la parole et le son, pousse un peu plus sur les curseurs pour saturer l’espace de vibrations jusqu’au paroxysme du son, pour nous rappeler que toutes réflexions sur le vivant nous ramène aux sources du temps.

•

Ce spectacle littéraire unique méritait d’être vu. Aura-t-il été entendu?

JYF, le 2 octobre 2017

© photo en-tête : Jean-Yves Fréchette

© photo : JYF

© photo : JYF